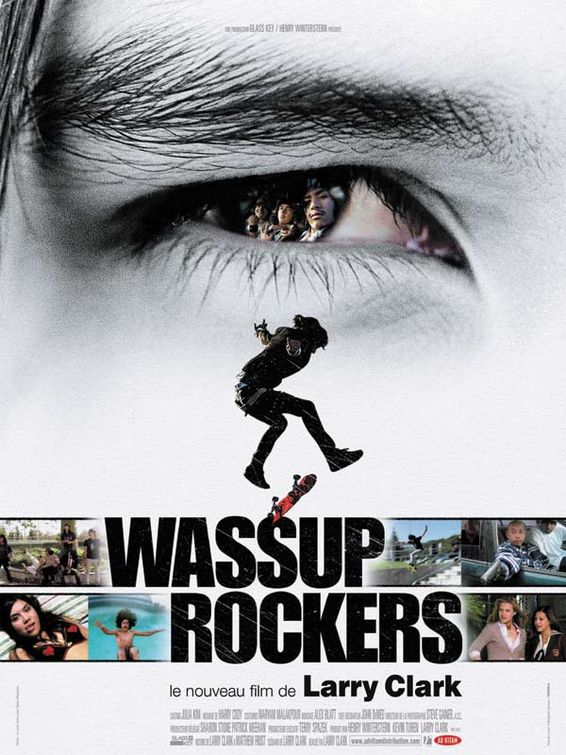

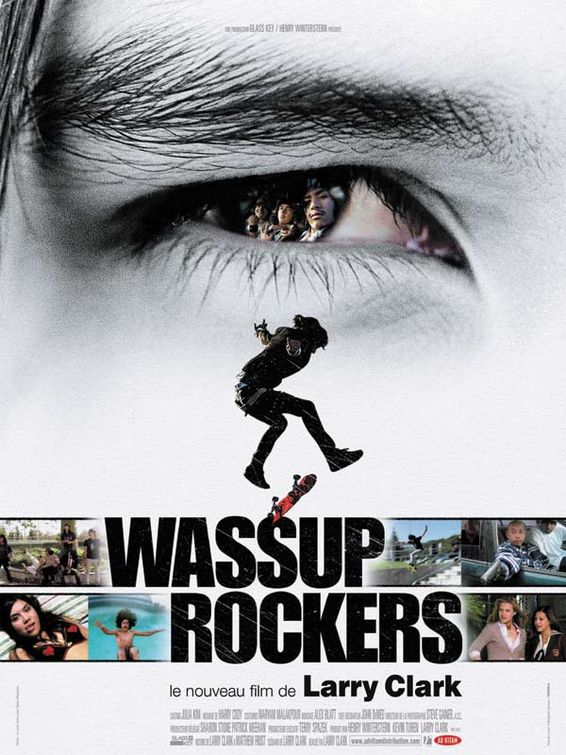

Réalisé par Larry Clark, sortit en avril 2006, avec Jonathan Velasquez, Francisco Pedrasa, Milton Velasquez, Laura Cellner

A l’occasion de la sortie en DVD, le 18 octobre dernier, de "Wassup Rockers" un petit zoom sur le travail d’un des réalisateurs les plus intéréssants du moment s’imposait.

Un film de Larry Clark est un film « particulier », il est très délicat de chercher à en expliquer un, et encore plus difficile de donner envie à d’autres d’aller le voir. Un film de Larry Clark, c’est un film ambigu, compliqué, dérangeant, choquant, souvent violent…Mais une chose est sure, un film de Larry Clark est surtout extrêmement bouleversant. Il a souvent un effet très « prise de tête » sur les spectateurs c’est pourquoi soit-on accroche a l’univers de Clark, soit-on à beaucoup de mal à y entrer et on ne comprend pas en quoi cet homme peut prendre du plaisir à filmer ce genre de choses.

Car ce que Clark aime par-dessus tout, c’est filmer la jeunesse américaine dans tout ce qui va de plus mal. Drogues, sexe, violence, enfance brisée, pauvreté, décadence folie et dérives extrêmes. Il aime les sujets sulfureux et provocateurs et il les maîtrise plutôt très bien. Après le brillantissime « Kids », le violent « Bully » et le troublant « Ken Park », avec « Wassup Rockers », Clark a fait dans le « soft « , malgré la présence d’une excellente critique trés acerbe des ghettos riche et pauvre.

C’est l’histoire (presque vraie) d’une bande de jeunes mexicains vivant dans le ghetto (south central), fans de culture punk (musique, skate) passant pour des marginaux dans leur quartier, et qui, pour tromper le quotidien, décident d’aller skater dans les beaux quartiers de Beverly Hills. La bas ils rencontrent deux jeunes filles de bonne famille qui les invitent dans leur monde. Mais ils s’aperçoivent rapidement que leur présence ne s’accorde pas avec le paysage local…

« Wassup Rockers » est ce que l’on peut appeler un bon film, un scénario intéressant, une bande son punk très agréable, mais en ressortant de la salle on ressent qu’il y a quelque chose de gênant et de dérangeant malgré tout, un petit quelques chose qu’on a du mal à trouver mais qui fait que le film ne nous convient pas tout à fait…

On retrouve évidemment la griffe de Larry Clark, mais le spectateur avide et impressionné par son travail reste « en manque » et s’explique difficilement cette impression d’inachevé, de différence, on en est même déboussolé. Il y a malgré tout un certain entrain, une poétique alternance de scènes drôles, graves, et violentes, mais beaucoup moins que dans les précédents films.

Peut être que cette fois ci le réalisateur a donné un aspect trop documentaire (Clark a rencontré Jonathan Vélasquez dans la rue lors d’une séance photo pour la promo de "Ken Park", il a beaucoup aimé le personnage, ce qui a débouché sur leur collaboration, et un film qui nous montre le groupe de pote du jeune homme)...c’est certainement cet aspect « histoire vraie » et improvisation quasi complète des « acteurs » qui n’en sont d’ailleurs pas qui provoque le spectateur, le remue différemment et finalement ne l’intéresse pas de la même manière que d’habitude.

C’est touchant mais trop léger (cependant la photographie est extrêmement soignée), histoire vraie de cette bande de pote plutôt jeune et déjà confronté à la dure réalité de la vie. Mais cette fois, contrairement aux scénarios précédents de Clark, ils ne le vivent pas comme une fatalité, ils ne s’en plaignent pas véritablement, ils sont très « nature », vivent comme ils le peuvent et s’aperçoivent au fil du film combien la solidarité est importante...

C’est intéressant que Larry Clark s’essaie à des choses différentes, ce film est très certainement celui qui est le plus accessible au grand public, et il n’est pas nécessaire d’être fan de punk et de skate pour l’apprécier.

Mais lorsque l’on admire son travail habituel on a une petite préférence pour ce qu’il fait de plus original car c’est là que réside toute la particularité de son talent.